Каким путём новгородские «викинги» оказались на Волге?

15 августа, 2025

АВТОР: Владимир Ерёмин

-

Россия — страна с непредсказуемым прошлым.

Михаил Жванецкий

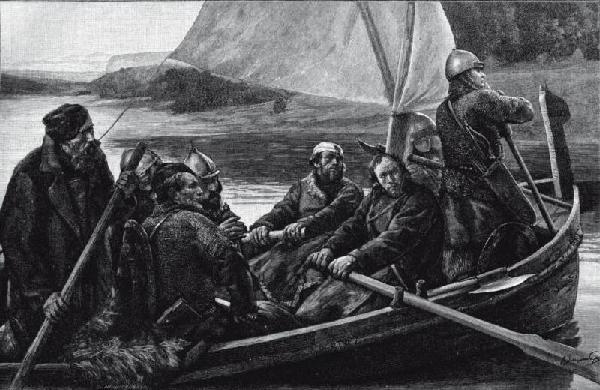

В Новгородской республике 14—15 веков заметную роль играли ушкуйники, которых в известном смысле можно назвать речными викингами, поскольку они действовали в основном на просторах Волги. В 1375 г. им даже удалось захватить и разграбить Сарай — столицу Золотой Орды, как отметил исследователь этой темы, историк Сергей Свечников. В качестве транспортного средства эти удалые молодцы использовали ушкуй — плоскодонную лодку с парусом длиной до 10 метров, шириной не более 3 м и осадкой около 0,5 м; экипаж обычно не более 20 человек, из них 12 гребцов на вёслах. Ушкуи были довольно лёгкими, и в случае необходимости экипаж мог переносить их или переволакивать, чтобы обойти пороги либо преодолеть водораздел и войти в бассейн другой реки. Литературу об ушкуйниках можно найти с помощью Википедии, однако автор этой заметки не обнаружил ответа на простой вопрос; каким путём новгородские «викинги» оказались на Волге?

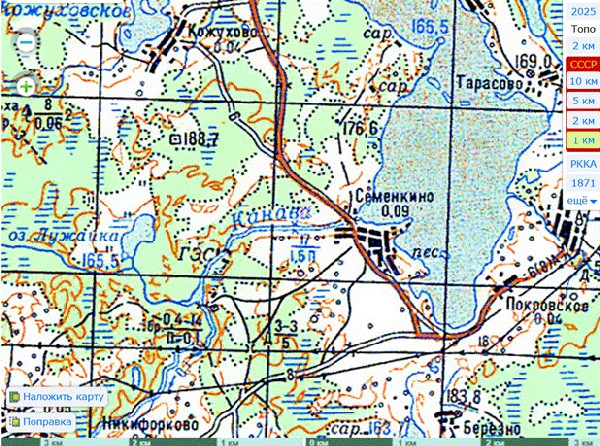

История моего интереса к этой теме связана с тем, что в 1999 г. мне подарили комплект рассекреченных военных топографических карт Тверской области и соседних районов Новгородской области в масштабе 1:200 000 (в 1см 2 км). Это оказался подарок Судьбы, поскольку в 2006 г. мне помогли приобрести дом в деревне Заручье, недалеко от посёлка Рамешки — райцентра между Тверью и Бежецком; начало моей «новой» жизни описано в этой заметке (1). Длинными зимними вечерами — после того как протопил печь, я начинал «путешествовать» по этим картам — география была любимым предметом в школе. Тогда и возник спонтанно вопрос: каким образом новгородские купцы попадали на Волгу? Об ушкуйниках в то время я ничего не знал. Пришлось купить топографическую карту Новгородской области в таком же масштабе, изготовленную в 1997 г. военно — картографической фабрикой ВС РФ. По этой карте сразу видно, что из устья реки Мста, впадающей в озеро Ильмень, надо попасть в реку Мёглинка — левого притока реки Молога, впадающей в Волгу. Можно было использовать и другой маршрут: от истока Мсты — озера Мстино по реке Цна, далее волоком около 7 км до реки Тверца и затем через Тверь в Волгу. Но вряд ли это было проще и дешевле — с Тверским княжеством отношения не всегда были добрососедскими. Поэтому я «поплыл» по правому притоку Мсты — реке Уверь, затем по впадающей в неё реке Радоль до озера Островенское. Обе реки медленно текут по низинной местности среди болот (скорость около 0,1 м/с). В это озеро втекает безымянная речка, которая и соединяется с рекой со странным названием Канава в небольшом водоёме (озере?) с характерными размерами примерно 1 на 0,4 км треугольной формы (см. карту). Некоторые сведения о Канаве есть в Википедии, но я начал пользоваться интернетом только в 2015 г.

Карта Канавы. Масштаб: в 1 см 1 км

Необычное название «реки», её расположение на местности и характеристики по данным карты: длина примерно 3 км, ширина вблизи истока (озеро Меглино) 17 м, глубина 1,5 м, скорость течения 0,1 м и песчаное дно, сразу привлекли моё внимание и навели на предположение, что это действительно рукотворная канава — канал через водораздел, соединяющий озёра Островненское и Меглино, из которого вытекает приток Мологи — река Мёглинка. Забавным для меня оказался факт, что на берегу этой реки, примерно за 15 км до Пестово находится деревня Ерёмино — о ней есть даже видеоролик в интернете. Может быть здесь жили мои далёкие предки? Подтверждение предположения о том, что Канава — это искусственный канал на древнем пути из Новгорода на Волгу, я получил недавно из Википедии, где есть ссылка на статью исследователя волоков северо-восточной Руси А.В. Галанина.

Таким путём ушкуйники могли скрытно попасть на Волгу, минуя Тверское княжество; их базой в Поволжье стал город Хлынов (Вятка, ныне Киров) на реке Вятка, где появилась Вятская вечевая республика — своеобразный аналог Новгородской, но без князя и посадника. Кем они преимущественно были: защитниками интересов Великого Новгорода от шведов и Золотой Орды, или обычными пиратами, однозначно сказать сложно (2). Как известно, историю пишут победители — после покорения Новгорода в 1478 г., а затем Вятки в 1489 г. войсками Ивана 3, летописные сведения об повольниках (другое название ушкуйников) были тщательно отредактированы, либо просто уничтожены. Своеобразным завершением традиции ушкуйных походов стала экспедиция Степана Разина по Волге в Каспийское море на побережье Персии. Известный поэт Алексей Толстой своё понимание мотивации этих удалых молодцов изложил в стихотворении «Ушкуйник»:

Одолела сила-удаль меня, молодца,

Не чужая, своя удаль богатырская!

А и в сердце тая удаль-то не вместится,

А и сердце-то от удали разорвется!

Пойду к батюшке на удаль горько плакаться,

Пойду к матушке на силу в ноги кланяться:

Отпустите свое детище дроченое,

Новгородским-то порядкам неученое,

Отпустите поиграти игры детские:

Те ль обозы бить низовые, купецкие,

Багрить на море кораблики урманские,

Да на Волге жечь остроги басурманские!

Литература

1. Ерёмин В. От Судьбы не уйдёшь. Начало новой жизни. // peremeny. ru / blog /, публ.28955, 24.10.2024.

2. Рыжов В.А. «Детские» забавы ушкуйников. // topwar. ru /, публ.160436, 25.07.2019.